di Zhun Xu* | Nel 1990, quando il noto economista marxista indiano Prabhat Patnaik si domandava “cosa ne è stato della questione dell’imperialismo?”, scuole e teorie sul tema – a suo tempo vivaci e influenti – erano al loro minimo storico postbellico [1]. Nel momento in cui Patnaik faceva ritorno in India nel 1974, l’imperialismo era al centro di ogni dibattito marxista. Ma una volta di nuovo in Occidente, solo quindici anni dopo, l’argomento sembrava essere già fuori moda. Dopo tutto, la disgregazione dell’Unione Sovietica e i proclami liberali sulla fine della storia erano ormai prossimi.

Le ricerche marxiste circa la questione dell’imperialismo hanno avuto inizio ai primi del XX secolo. A tal riguardo, all’epoca di Lenin e Rosa Luxemburg, i marxisti concentravano la propria attenzione su due aspetti correlati: (1) la competizione inter-capitalista e la guerra, (2) la gerarchia interna al capitalismo mondiale nonché il rapporto tra i paesi imperialisti e le colonie/semi-colonie. Da allora, le rivoluzioni russa e cinese, l’ondata anticoloniale postbellica e la Guerra fredda cambiavano profondamente il contesto del fenomeno. Successivamente all’ultimo conflitto inter-imperialista nel centro, negli anni Quaranta, e con l’indipendenza ottenuta da numerose colonie, il rapporto economico-politico tra paesi imperialisti e non diveniva la chiave per teorizzare l’imperialismo.

Sin dagli anni Cinquanta, gli studiosi marxisti hanno enormemente approfondito la nostra comprensione in proposito indagando il sottosviluppo e i rapporti centro/periferia, o di dipendenza, nel capitalismo globale [2]. In The Political Economy of Growth, Paul Baran ha fornito una delle prime e migliori analisi su come gli interessi di natura feudale, imperialista e compradora, al pari di altri usi improduttivi del surplus economico, hanno bloccato in una posizione arretrata il terzo mondo. Autori posteriori come Samir Amin, Andre Gunder Frank e Immanuel Wallerstein hanno ciascuno sviluppato approcci distinti, ma interconnessi, riguardo all’ascesa del capitalismo. Questi, invece di limitarsi esclusivamente all’Europa occidentale e agli Stati Uniti, hanno anche esaminato le modalità attraverso le quali la divisione globale del lavoro e, più in generale, il sistema mondiale o imperialista, trasferiva surplus dalla periferia al centro, creando simultaneamente lo sviluppo e il sottosviluppo.

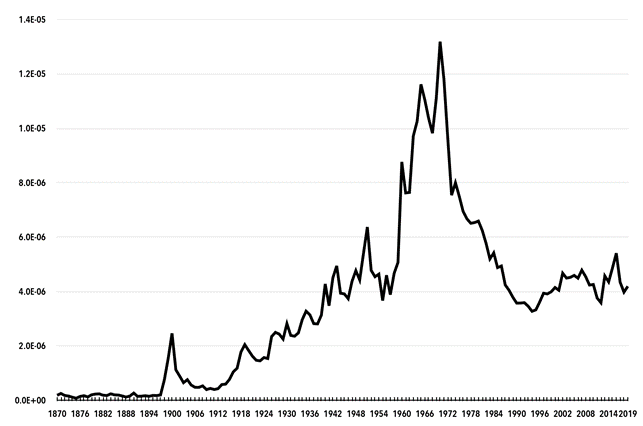

Considerato questo fiorire di scritti marxisti sul tema dell’imperialismo negli anni Sessanta e Settanta, la sua scomparsa dai dibattiti della sinistra è decisamente significativa. Secondo i dati di Google books (si veda il grafico 1), la frequenza del termine imperialismo in un ampio campione di libri in inglese è declinata di oltre il 50 percento tra il 1974 e il 1990. Anche prima della dissoluzione dell’Unione Sovietica, o della transizione neoliberista in gran parte del mondo, le analisi sull’argomento stavano già sparendo negli Stati Uniti e altrove.

Patnaik ha suggerito che tale declino può essere dovuto al rafforzamento e consolidamento dell’imperialismo dopo la Guerra del Vietnam. Ciò risulta evidente dalla tirannia della divisione globale del lavoro, così come dalla funzione distruttiva del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Oltre a questo, tra gli intellettuali liberal e di sinistra vi è stata una più diretta tendenza mirante, dal punto di vista politico, a sminuire i testi di orientamento antimperialista. Sin dagli anni Settanta, noti autori di sinistra come Bill Warren, Robert Brenner, Michael Hardt, Antonio Negri e David Harvey hanno contribuito a questa controrivoluzione intellettuale.

Al di là di un mutamento negli argomenti di ricerca fra gli studiosi, la ritirata dalla questione dell’imperialismo ha innanzitutto agevolato l’ascesa di un’ideologia conservatrice dissimulata come narrazione di sinistra. Un ritorno a quella che potremmo definire politica della Seconda Internazionale, ovvero una rottura di fondo con le tradizioni marxiste esemplificate da Lenin e Mao Zedong, limitando gravemente il potenziale rivoluzionario nel centro imperialista.

Warren e la scomparsa dell’analisi dell’imperialismo

Una delle prime critiche alla tradizione antimperialista marxista è dovuta a Bill Warren, ex-membro del Partito Comunista di Gran Bretagna più tardi unitosi alla Britsh and Irish Communist Organization. Nel 1973, Warren pubblicava sulla New Left Review un lungo articolo, “Imperialism and Capitalist Industrialization” [4], nel quale cercava di mettere in discussione l’allora diffuso punto di vista per cui l’imperialismo, e più in generale l’espansione a livello globale dei rapporti capitalistici, producevano dipendenza e sottosviluppo nel terzo mondo. Warren era ansioso di dimostrare che in quest’ultimo l’estensione del capitalismo e dell’imperialismo aveva portato progresso (industriale e non solo). Nelle sue parole, “le osservazioni empiriche suggeriscono che le prospettive per un riuscito sviluppo economico capitalista [implicante l’industrializzazione] di un numero significativo dei maggiori paesi sottosviluppati sono alquanto buone”. Sebbene Warren riconoscesse l’esistenza dell’imperialismo, persino suggerendo la sua tesi fosse analoga a quella di Lenin, egli argomentava che “la teoria generale dell’imperialismo di Lenin era teoricamente inesatta e storicamente inaccurata”.

I riscontri empirici presentati dallo studioso britannico erano il riflesso, da un lato, del boom postbellico nonché dei progetti di industrializzazione intrapresi dai paesi di recente indipendenza e, dall’altro, dell’ascesa di pochi protetti dell’imperialismo come Taiwan e la Corea del Sud. Tuttavia, Warren non si accontentava di evidenziare la prosperità postbellica. Egli rilanciava sostenendo che nel terzo mondo si stava verificando un’industrializzazione indipendente, con uno sviluppo sempre più basato e finanziato a livello domestico, abbracciando un ampio ventaglio di industrie e attenuando la superiorità tecnologica occidentale. Affermava inoltre che, nell’era postbellica, il drenaggio di plusvalore dalla periferia al centro non significava niente, poiché poteva essere inteso semplicemente come prezzo pagato per lo stabilimento di impianti produttivi. Dopo tutto, “lo sfruttamento è l’altra faccia dell’avanzamento delle forze produttive”.

La politica anti-antimperialista di Warren era chiara. Argomentando circa la necessità, da parte dei socialisti, di esaminare le lotte antimperialiste con molto più rigore, richiamava a dedicare una maggiore attenzione alle lotte di classe nel terzo mondo. Se il rapporto centro-periferia era viepiù un fatto del passato, allora l’antimperialismo diveniva naturalmente una mera copertura per contese e negoziazioni inter-capitalistiche.

In contrasto al fallace ottimismo di Warren, lo sviluppo del capitalismo ha prodotto un persistente, quando non crescente, divario tra centro e periferia. A breve distanza di tempo, Arghiri Emmanuel rispondeva allo studioso britannico, argomentando che quest’ultimo sottovalutava il vasto differenziale in fatto di industrializzazione a meccanizzazione agricola tra paesi ricchi e terzo mondo [5]. L’economista greco-francese sosteneva che il capitalismo si autoriproduceva invece di autodistruggersi, come presupposto da Warren, e poteva essere attaccato e distrutto solo dalla classe lavoratrice al di fuori dei paesi sede dell’imperialismo. In un’altra replica, Philip McMichael, James Petras e Robert Rhodes non solo mostravano come vi fossero ben poche evidenze di un’industrializzazione indipendente del Sud globale, ma mettevano anche in guardia (correttamente) sull’incombente crisi della bilancia dei pagamenti nel mondo sottosviluppato [6]. In conclusione, i tre autori affermavano con forza che la crescita del terzo mondo dipendeva da un ristretto numero di paesi, a beneficio di un’esigua frazione della loro popolazione, comprensibile solo nel contesto dell’imperialismo. David Slater, in seguito, ha indicato un certo numero di debolezze nella tesi avanzata da Warren, in aggiunta a una lettura estremamente selettiva dei testi marxiani [7].

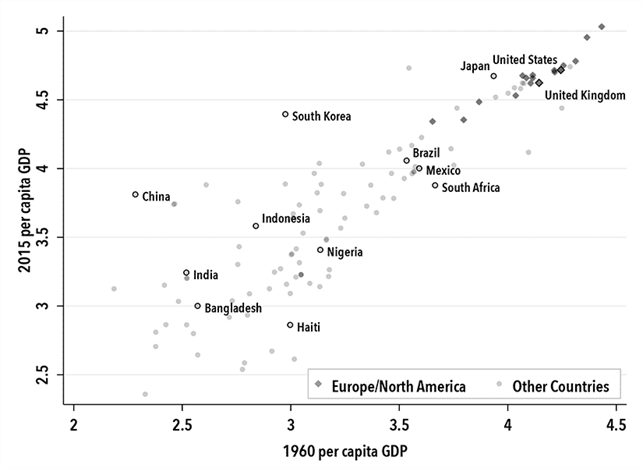

L’effettivo sviluppo fin’ora non convalida la tesi di Warren. Il grafico 2 mostra i redditi nazionali pro capite calcolati in dollari costanti del 2010 nel 1960 contro i valori del 2015. Vi è un chiaro andamento, il quale suggerisce una gerarchia e dei ranghi all’interno del mondo capitalista largamente intatti nel corso dei cinquantacinque anni di cosiddetto sviluppo. I paesi ricchi nel 1960 sono ancora in testa nel 2015, mentre quelli poveri tendono ancora ad essere in coda mezzo secolo dopo. Sulla base degli stessi dati, il reddito medio pro capite dei primi venti paesi più ricchi era 32 volte quello dei venti più poveri nel 1960; nel 2015 il rapporto si era innalzato a 123.

Ovviamente, se si presuppone che l’imperialismo sia una cosa del passato, lo sviluppo del centro e il sottosviluppo della periferia possono sembrare del tutto indipendenti. Dunque, la tesi di Warren ha generato due principali implicazioni politiche. In primo luogo, il mancato sviluppo o il sottosviluppo è problema interno a ciascun paese. Questione che probabilmente deriva dal rifiuto di partecipare a una globalizzazione latrice dell’avanzamento delle forze produttive, o da certi tipi di corruzione, da cattive istituzioni o retaggi culturali, o più precisamente dalla povertà stessa. In secondo luogo, nonostante il Sud globale o terzo mondo, dall’epoca di Lenin o persino da prima, sia stato il centro di rivoluzioni ed esperimenti socialisti, secondo Warren, è diventato un fardello dello sviluppo e degli aiuti, nonché un allievo delle società occidentali. Il punto di vista eurocentrico, o occidentalistico, persistente nel mercato capitalista globale riecheggia tra i ranghi della sinistra.

L’intervento di Robert Brenner nel dibattito sulla transizione

Se la tesi di Warren ha segnalato la svolta conservatrice della sinistra occidentale in merito a una problematica prevalentemente contemporanea e globale, invece Robert Brenner, storico di formazione, ha riaffermato l’eurocentrismo e il conservatorismo nella storiografia della transizione al capitalismo in Europa. Ciò emerge chiaramente dal suo lungo testo polemico, “The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism”, pubblicato nel 1977 sulla New Left Review [8].

L’articolo di Brenner era in parte una rivisitazione del celebre dibattito sulla transizione dal feudalesimo al capitalismo svoltosi tra Maurice Dobb, Paul Sweezy e altri studiosi marxisti negli anni Cinquanta sulle pagine di Science and Society. Tra le altre cose, Sweezy e Dobb, pur concordando sull’importante e interagente ruolo giocato tanto dalle forze interne (conflitti di classe) che da quelle esterne (commercio e città) nella transizione al capitalismo, divergevano riguardo a dove porre “l’accento principalmente” (Dobb) o sull’individuazione del “primo mobile” (Sweezy) nel processo. Sweezy argomentava che la forza propulsiva dietro la transizione in Europa occidentale era esterna, mentre il suo interlocutore britannico sosteneva che forze interne avevano determinato forma e direzione degli effetti di commercio e mercato [9]. L’economista statunitense, il quale aveva innescato la discussione, era alla ricerca di risposte a questioni politiche. Nelle sue parole: “Il fatto è che riesco ad avere un’idea piuttosto precisa sul primo mobile, nel caso della società capitalistica perché le caratteristiche del suo sviluppo sono tali da sfociare nella crisi, e perché il socialismo è la formazione sociale che necessariamente la segue. Al contrario, quando iniziai il libro di Dobb non era affatto sicuro di questi fattori nel caso della società feudale” [10]. Ma nel complesso, non era evidente che il dibattito originario stesso era esplicitamente connesso alla politica di sinistra dell’epoca postbellica. Cionondimeno, l’ispirazione e lo spazio intellettuale generati dalla discussione hanno probabilmente facilitato le dispute successive intorno all’imperialismo, alla dipendenza e al sistema mondiale.

A prescindere da tale controversia, Sweezy, Paul Baran e in generale gli autori della Monthly Review hanno prestato grande attenzione alle lotte e rivoluzioni nel Sud globale. Scrivendo nei tardi anni Settanta, Brenner chiaramente considerava quali principali obiettivi Frank e Wallerstein, ma l’articolo citato esordiva con una critica della posizione di Sweezy risalente agli anni Cinquanta. Tuttavia, a differenza di coloro che avevano preso parte al primo dibattito, incluso Dobb, lo storico statunitense rigettava completamente il ruolo del commercio e delle città, accettando solo quello svolto dal mutamento agrario nella formazione dei rapporti sociali capitalistici. Egli affermava che il commercio non avrebbe di per sé trasformato i rapporti sociali feudali o la servitù e, dunque, solo un cambiamento autonomo dei rapporti di classe nelle campagne avrebbe spinto gli smerci verso il capitalismo. Conseguentemente, Brenner sosteneva che Sweezy, Frank e Wallerstein presupponevano l’esistenza del capitalismo nel momento in cui parlavano di ruolo dello scambio, divisione del lavoro, “concorrenza” e “massimizzazione del surplus”. Non esitava, infine, a definire l’eccessiva concentrazione sullo scambio (Sweezy) e sulla divisione del lavoro (Frank e Wallerstein) come neo-smithiana.

A voler essere precisi, in nessun passo Sweezy faceva riferimento alla massimizzazione, termine attribuitogli erroneamente da Brenner, al fine di sottolineare quello che riteneva l’aspetto astorico dell’argomentazione. Di fatto era lo storico britannico marxista Rodney Hilton, nella sua replica a Sweezy, a suggerire la massimizzazione del surplus come primo mobile nella dinamica del feudalesimo [11]. Nelle sue parole, “la classe dominante cercò continuamente, sia direttamente che attraverso la mediazione dello stato, di massimizzare la rendita feudale, cioè l’appropriazione del surplus dei produttori diretti”. Hilton proseguiva poi spiegando che questa massimizzazione non mirava alla vendita sul mercato, bensì fondamentalmente a “mantenere e rafforzare la loro posizione di classe dominante contro gli innumerevoli rivali così come contro i loro sudditi sfruttati”.

L’articolo di Brenner è fallace in almeno tre punti. Primo, imputava a Sweezy e Wallerstein di mettere da parte il processo di transizione, ma la sua alternativa consisteva nel suggerirne la non esistenza. Quando Brenner si esprimeva circa l’impossibilità della massimizzazione del surplus nella società feudale, il suo metodo era metafisico, il che poteva essere un riflesso dell’influenza esercitata all’epoca dalla scuola analitica [12]. Nella sua analisi lo storico statunitense postula che i signori feudali non potevano avere moventi capitalistici – poiché solo i capitalisti potrebbero averli – ma questo crudo modello binario, come molte popolari teorie economiche borghesi, implica che la transizione al capitalismo sia avvenuta istantaneamente. Ciò non potrebbe essere più lontano dalla verità. Come enfatizzato da Sweezy nella sua risposta, vi sono stati due secoli tra la fine della servitù e l’ascesa dell’agricoltura capitalistica, conclusione sulla quale anche Dobb concordava [13]. Ironicamente, questo significava che lo stesso Brenner doveva mettere da parte il lungo processo di transizione. Come ha commentato in seguito James Blaut, “Brenner, al pari di altri marxisti, mantiene una concezione decisamente mistica del capitalismo. Quest’ultimo è inteso come un’entità, un qualcosa di essenziale. Nel momento in cui giunge, lo fa nella sua completezza e interezza, come una divinità discendente dall’Olimpo per presiedere alle vicende umane” [14].

Secondo, Brenner interpretava erroneamente alcune evidenze storiche cruciali. Wallerstein spiegava la seconda servitù in Polonia ed Europa dell’est quale esito della loro incorporazione nel sistema mondiale come produttori di grano. Nel suo tentativo di respingere il ruolo degli scambi, Brenner suggeriva che l’esportazione di grano svolse solo un ruolo minore nel peggioramento della condizione contadina, poiché l’iniziale commercio di grano della Polonia era relativamente esiguo. Come risulta dall’accurato esame di Robert Denmark e Kenneth Thomas, sebbene l’esportazione di grano abbia raggiunto il picco solo dopo la rifeudalizzazione, incrementi significativi nelle esportazioni precedettero gli attacchi principali allo status legale dei servi e alla possibilità di appellarsi alle corti reali [15]. Richiamando migliori ragioni di scambio dell’agricoltura est europea rispetto all’industria occidentale, lo storico statunitense affermava che il surplus, nel XVII secolo, in realtà era fluito dal centro verso la periferia. Denmark e Thomas hanno argomentato che i cambiamenti nelle ragioni di scambio non possono dirci alcunché circa il trasferimento di surplus, potendo essere dovuti a differenti tassi di crescita della produttività. Hanno inoltre documentato come tali mutamenti siano facilmente spiegabili nel contesto della crescente produttività olandese e della stagnante, o declinante, produttività di grano in Polonia nel XVII secolo.

Terzo, nella sua visione eurocentrica della storia, Brenner prestava scarsa attenzione a colonialismo e conquista militare, nonché al loro impatto sulla formazione delle classi in buona parte del mondo. Trascurava inoltre che molti attributi dell’Inghilterra rurale tardo medioevale (contadini liberi, affitti in denaro, lotte contadine, ecc.) erano presenti nello stesso periodo in molte parti d’Europa, Africa e Asia [16]. Kenneth Pomeranz, storico non marxista dell’economia, ha sostenuto che l’Inghilterra e il basso delta dello Yangtze condividevano numerose caratteristiche cruciali sino al 1800, ma l’espansione coloniale e la schiavitù nelle Americhe consentirono infine alla prima di andare oltre [17]. Oltre a ciò, per quanto l’articolo di Brenner apparentemente ponga la lotta di classe al primo posto tra i fattori che condussero all’ascesa del capitalismo, i suoi altri scritti suggeriscono che solo una peculiare tipologia di tale conflitto (in Inghilterra) avrebbe portato a un simile esito. A suo dire, un certo grado di lotta fu necessario per evitare una seconda servitù, ma non così alto da far perdere ai signori la proprietà della terra [18]. Dunque, la tesi di Brenner “rovescia la teoria della lotta di classe ponendola sulla testa” [19]. La sua analisi fondamentalmente afferma che, considerata la coesistenza di alcuni fenomeni (uno specifico tipo di conflitto di classe, per esempio) con l’ascesa del capitalismo in Inghilterra, quest’ultima va ascritta a questi stessi fatti. Si tratta di una tipica forma di eurocentrismo basata su una logica circolare.

Come Warren, Brenner ha rigettato la rilevanza dell’imperialismo accusando altri marxisti di minimizzare “il livello a cui qualsiasi significativo sviluppo nazionale delle forze produttive dipende da una stretta connessione con la divisione internazionale del lavoro”. Non solo egli rifiuta di riconoscere il trasferimento di surplus dal terzo mondo al centro, ma imputa persino agli antimperialisti di aggrapparsi “all’utopia del socialismo in un solo paese”, respingendo l’enfasi marxista-leninista sull’aristocrazia operaia conservatrice del centro e sul potenziale rivoluzionario nel terzo mondo.

In generale, dire che Warren e Brenner, tra gli altri, abbiano suscitato un preminente dibattito intellettuale sarebbe un’esagerazione. Certo, vi sono state delle discussioni, ma neanche lontanamente sufficienti considerata l’importanza della questione. Come notato da Denmark e Thomas, pochi autori hanno fronteggiato i principali attacchi mossi da Brenner [20]. Slater ha argomentato che l’influenza della tesi di Warren, in ultima analisi, era collegata al fatto che, sin dal 1980, il clima politico dominante aveva sensibilmente facilitato posizioni politiche bellicosamente filocapitalistiche [21]. In effetti, gli scritti di Warren e Brenner hanno coinciso, se non ne sono stati coscientemente parte, con l’imponente svolta controrivoluzionaria che ha in definitiva rinnegato l’ondata rivoluzionaria iniziata nel primo Novecento.

Dal Manifesto del Partito Comunista alla Seconda Internazionale

Per quanto drammatici possano essere sembrati gli slittamenti verificatisi intorno al 1980, sono stati un ritorno alla lunga tradizione eurocentrica tra i socialisti occidentali, ben esemplificati da quelli della Seconda Internazionale. Il periodo aperto da Lenin e dalla Luxemburg conclusosi con Mao e la Rivoluzione Culturale non è stato che una breve interruzione. Warren e Brenner, ad esempio, erano entrambi interessati a rompere rispetto alle più “recenti idee marxiste” e ritornare a un marxismo che, così si presupponeva, comportava una più positiva visione riguardo all’espandersi del capitalismo.

Di quale marxismo parlavano? Il celebre passo del Manifesto del Partito Comunista, citato da Brenner, esprime forte ottimismo circa il ruolo rivoluzionario del capitalismo:

Con il rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni infinitamente agevolate, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni, anche le più barbare. I bassi prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con la quale spiana tutte le muraglie cinesi, con la quale costringe alla capitolazione la più tenace xenofobia dei barbari. Costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe a introdurre in casa loro la cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola: essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza [22].

Come spesso rilevato, Karl Marx riteneva che il dominio coloniale britannico aveva causato danni immensi al popolo indiano: “l’Inghilterra abolì le fondamenta della società indiana senza finora voler costruire qualcosa. Tale perdita del loro mondo antico senza la conquista di uno nuovo qualifica la miseria degli Indù come disperata; e separa l’Indostan governato dagli inglesi da tutte le sue tradizioni millenarie, dal complesso della sua storia passata” [23]. Ma nei primi anni Cinquanta del XIX secolo, Marx era ancora in qualche modo fiducioso che l’operato della Gran Bretagna avrebbe potuto indirettamente e inavvertitamente condurre all’avanzamento dell’India, poiché “checché abbia fatto di criminale, l’Inghilterra è stata lo strumento inconscio della storia nel provocare una simile rivoluzione”.

Un tale ottimismo, probabilmente enfatizzato nel contesto di una dichiarazione politica, avrebbe potuto essere appropriato per quei tempi. Il ruolo progressivo del capitalismo era ancora in atto prima della Comune di Parigi. Così riassumeva la questione Lenin, “il periodo che va dal 1789 al 1871 fu l’epoca di un capitalismo progressivo, in cui l’abbattimento del feudalesimo e dell’assolutismo, la liberazione dal giogo straniero erano all’ordine del giorno della storia”, ma l’epoca capitalista imperialista successiva al 1871 era quella “in cui il capitalismo ha raggiunto la sua maturità, è stramaturo” [24]. Come indicato da numerosi studiosi sin dai tardi anni Sessanta, in particolare Kevin Anderson in Marx at the Margins, il pensiero di Marx riguardo al colonialismo ebbe ad evolversi a partire dagli anni Cinquanta dell’Ottocento, specialmente dopo la rivolta dei Sepoy in India nel 1857. Il sorgere di significativi movimenti di resistenza in buona parte del mondo colonizzato lo condusse a una maggiore attenzione al potenziale rivoluzionario al di fuori dell’Europa occidentale e del Nord America [25]. Nella sua celebre lettera a Vera Zasulich del 1881 Marx affermava che la comune rurale non capitalista russa poteva essere “il punto di appoggio della rigenerazione sociale in Russia” [26]. Qui Marx non avrebbe chiaramente concordato con euro-marxisti come Brenner e Warren. Anche Friedrich Engels, in una sua lettera a Karl Kautsky del 1882, si esprimeva come segue: “Per quali fasi sociali e politiche dovranno allora passare questi paesi prima di giungere anch’essi all’organizzazione socialista? Su questo potremmo a parer mio fare soltanto ipotesi piuttosto oziose. Una cosa sola è certa: ‘il proletariato vittorioso non può imporre nessuna felicità a nessun popolo straniero senza minare con ciò la propria vittoria’. Questo s’intende, non esclude in nessun modo le guerre difensive di diverso genere” [27].

Ancor più importante, sia Marx che Engels, dalle giornate rivoluzionarie del 1848, stavano coscientemente sviluppando una visione dialettica della storia, nonché esplorando le connessioni tra potenziale rivoluzionario, aristocrazia operaia e anelli deboli in Europa. Ciò risulta evidente dal loro lavoro con la Lega dei Comunisti, per la quale venne scritto il Manifesto del Partito Comunista.

Come ricordato da Engels, la Lega era in prevalenza costituita da lavoratori tedeschi immigrati, in particolare sarti maschi [28]. Costoro erano ovunque ed Engels documentava che il tedesco “era […] la lingua dominante in questo ramo d’affari” a Parigi. Nonostante le tradizioni corporative e l’allettante prospettiva di diventare maestri artigiani, le idee comuniste si sviluppavano gradualmente tra questi lavoratori. Fu il loro organizzarsi, insieme a quello di altri, a dare inizio al primo movimento tedesco dei lavoratori, così come al “primo movimento operaio internazionale”.

La storia della Lega dei Comunisti annotata da Engels è di eccezionale utilità. Malgrado l’attività londinese, la Lega non aveva la propria base fra i lavoratori e i sindacati inglesi. Non era l’Inghilterra, primo e più sviluppato paese capitalista, ad esprimere il primo movimento comunista dei lavoratori. L’epicentro della rivoluzione comunista mondiale, semmai, si trovava nella non ancora unificata Germania, “paese dell’artigianato e dell’industria a domicilio basata sul lavoro manuale [29]”. Nel Manifesto del Partito Comunista, i due autori proclamavano che “I comunisti rivolgono la loro attenzione soprattutto alla Germania, perché la Germania è alla vigilia d’una rivoluzione borghese […] la rivoluzione borghese tedesca può essere soltanto l’immediato preludio d’una rivoluzione proletaria”.

La classe operaia inglese, nonostante le sue avanzate condizioni materiali e una lunga storia di lotte, non emergeva come forza guida del successivo movimento internazionale dei lavoratori. In una lettera del 1870, Marx osservava come il potenziale rivoluzionario dell’operaio inglese fosse gravemente limitato dall’esistenza di periferie britanniche come l’Irlanda, in aggiunta all’alleanza coloniale tra lavoratori inglesi e capitalisti. Nelle parole di Marx: “L’operaio comune inglese odia l’operaio irlandese come un concorrente che comprime lo standard of life. Egli si sente di fronte a quest’ultimo come parte della nazione dominante […] Questo antagonismo è il segreto dell’impotenza della classe operaia inglese, a dispetto della sua organizzazione. Esso è il segreto della conservazione del potere da parte della classe capitalistica. E quest’ultima lo sa benissimo” [30].

Se l’identificazione con la nazione dominante era qualcosa di più che un pregiudizio già all’epoca, in seguito avrebbe acquisito un ben più solida base materiale col primo emergere di un’aristocrazia operaia nel contesto dell’imperialismo. La prolungata prosperità, l’accettazione delle Trade Unions, i miglioramenti nei salari reali e delle condizioni di lavoro, nonché l’estensione del suffragio rafforzavano l’alleanza tra capitalisti, sindacati e attivisti mainstream. In modo crescente, i lavoratori dei paesi imperialisti ottenevano parte dei superprofitti imperialisti quali risultanti del trasferimento di surplus dal terzo mondo.

Quando Engels scrisse la prefazione all’edizione del 1892 di La situazione della classe operaia in Inghilterra, individuava mutamenti in due sezioni della classe lavoratrice – gli operai delle fabbriche e i membri delle Trade Unions – rispetto alla prima pubblicazione dello scritto nel 1845 [31]. Egli spiegava la loro politica conservatrice come segue: “formano una aristocrazia nella classe operaia; sono giunti a ottenere ed accettar come definitiva una condizione relativamente buona”. Precisamente in ragione di ciò, in una sua lettera a August Bebel del 1883, Engels liquidava decisamente il potenziale del movimento rivoluzionario in Gran Bretagna. “Non illuderti per alcun motivo pensando vi sia qui un reale movimento proletario in azione”, egli avvertiva Bebel. “Un vero movimento generale dei lavoratori si svilupperà qui solo nel momento in cui gli operai realizzeranno che il monopolio mondiale dell’Inghilterra è infranto” [32]. Anche considerando che i benefici ricevuti dall’operaio inglese erano in tutta probabilità pateticamente modesti, “la partecipazione nel dominio del mercato mondiale è stata ed è la base della nullità politica dei lavoratori inglesi”. Quindi, la classe operaia inglese iniziava ad andare a rimorchio del Partito liberale, con concessioni quali il riconoscimento delle Trade Unions e degli scioperi, così come l’appoggio per migliori condizioni di lavoro e il diritto di voto alla classe lavoratrice [33].

Queste importanti intuizioni preparavano già il terreno alle teorie dell’imperialismo e dell’anello debole di Lenin. Nel corso delle loro vite, Marx ed Engels hanno rivolto lo sguardo alla meno sviluppata Germania. Per lungo tempo, il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), come ebbe a commentare il leader bolscevico, “aveva sempre difeso il punto di vista rivoluzionario del marxismo” [34]. Tuttavia, nel momento in cui la Germania emergeva come una delle principali potenze imperialiste, il socialismo tedesco cambiava anch’esso considerevolmente.

Ciò risultava evidente già con l’ascesa di Eduard Bernstein e del revisionismo all’interno del partito e della Seconda Internazionale. Munito di un genere di fatalismo che identificava la rivoluzione coll’imminente crollo del capitalismo, il mainstream della SPD guidata da Bebel e Kautsky si accontentava di competere per dei seggi al Reichstag in attesa del grande giorno della rivoluzione socialista [35]. Sulla base del prosperante imperialismo tedesco, i trade unionisti del partito diventavano una solida forza riformista e la loro neutralità politica prevaleva gradualmente [36]. Vi era per giunta una carenza di formazione marxista nella SPD e, sebbene in molti si esprimevano a favore del socialismo, tanti membri del partito avevano diverse idee su come esso si sarebbe configurato [37]. La base del partito, intorno al passaggio di secolo, stava sperimentando migliorate condizioni di vita e leggeva per lo più notizie di fonte capitalistica, diari di viaggio, storie di guerra e resoconti etnografici esotistici circa l’espansione coloniale tedesca [38].

Come deputato di lungo corso al Reichstag per la SPD, Bernstein rappresentava quantomeno il punto di vista della destra del partito. Egli vedeva l’imperialismo come qualcosa di inedito, in analogia col capitalismo e progressivo nel 1900. A partire dal 1912, la sua posizione rimaneva in buona parte la stessa: si trattava di un fenomeno fondamentalmente progressivo a dispetto del legame con alcuni interessi capitalistici [39]. Nella visione del teorico socialdemocratico l’imperialismo britannico era democratico, dunque valido oggetto di approvazione ed emulazione, mentre l’antidemocratico imperialismo tedesco guglielmino era reazionario e pericoloso [40]. Fu proprio Brenstein a perorare la famigerata politica coloniale socialista, la quale divenne argomento di accanito dibattito durante il Congresso della Seconda Internazionale tenutosi a Stoccarda nel 1907.

Il Congresso di Stoccarda fu un importante evento nella storia del movimento internazionale di lavoratori. Lenin ne elogiò l’ampia rappresentanza: 884 delegati da venticinque paesi e cinque continenti [41]. Per quanto il Congresso avesse segnato “il definitivo consolidamento della II Internazionale e la trasformazione dei suoi congressi in assemblee che di fatto esercitano la più seria influenza sul carattere e l’orientamento dell’attività socialista in tutto il mondo”, il leader bolscevico commentava sul “fenomeno di rilievo e doloroso” della svolta conservatrice e opportunistica intrapresa dalla socialdemocrazia tedesca [42].

I delegati tedeschi al Congresso della II Internazionale si caratterizzavano per il loro conservatorismo e revisionismo. Più in generale, l’opportunismo era forte tra i delegati europei. Il gruppo filocolonialista, comprendente Van Kol per l’Olanda, Bernstein ed Eduard David per la Germania dominava la commissione sul colonialismo [43]. Essi presentavano la “risoluzione di maggioranza”, in cui si sosteneva che i benefici delle colonie per la classe lavoratrice erano sopravalutati e che il congresso non rigettava il colonialismo per principio, poiché poteva operare come forza civilizzatrice [44]. Una tale e vistosa ritirata dai principi socialisti, nelle parole di Lenin, era “mostruosa”, e possiamo vedere parte di simili affermazioni riemergere, in modalità leggermente differente, nelle tesi sviluppate da Warren e Brenner. Lenin commentava il concetto di politica coloniale socialista (avanzato da Bernstein e altri) definendolo “quanto vi può essere di più confuso”, spiegando che “il socialismo non ha mai rinunciato e non rinuncia a propugnare riforme anche nelle colonie, ma ciò non ha e non deve aver niente a che vedere con l’indebolimento della nostra posizione di principio contro le conquiste, l’assoggettamento di altri popoli, la violenza delle rapine che costituiscono la «politica coloniale»” [45].

Non a caso, la posizione nel sistema capitalistico dei paesi di provenienza dei delegati influenzò pesantemente il loro voto durante il congresso. Francesi, britannici e italiani si divisero nella votazione, mentre i tedeschi, sottoposti alla regola dell’unanimità, votarono compatti a favore della risoluzione filocolonialista [46]. Fu grazie al voto dei paesi non colonialisti che la “risoluzione di minoranza” riuscì a spuntarla al congresso, ma con un margine davvero molto ristretto: 127 a 108 [47].

La virata a destra della SPD e di altri partiti socialisti europei continuò dopo il Congresso della II Internazionale del 1907. Nel giro di pochi anni i partiti principali, a cominciare da quello tedesco, tradivano apertamente la rivoluzione e decidevano di sostenere la Prima guerra mondiale. Si trattava di fatto del collasso della Seconda Internazionale e della sua politica.

I lavoratori inglesi all’epoca di Marx e quelli tedeschi contemporanei di Lenin si rivelarono incapaci di giocare un ruolo guida nella lotta per il socialismo. Politiche filocoloniali e filoimperialiste detenevano chiaramente un saldo controllo sui principali partiti operai e sulle trade unions dei paesi imperialisti. Da Marx ed Engels sino a Lenin, i socialisti hanno sempre cercato di intercettare il potenziale rivoluzionario anticapitalista. Le lunghe e spietate battaglie contro l’opportunismo si svilupparono gradualmente nell’intuizione leninista secondo cui la rivoluzione e la nuova società socialista non sarebbero emerse prima dal centro del capitalismo, cioè dove l’aristocrazia operaia è forte e i lavoratori e la piccola borghesia tendono a essere più conservatori a causa dell’imperialismo. Le rivoluzioni socialiste del XX secolo hanno preso avvio dalle parti sottosviluppate dell’Europa (Russia) e, più in generale, del mondo (Cina e altri paesi del terzo mondo). In termini di forze di produzione, i paesi dell’Europa occidentale erano quelli maggiormente avanzati, ma in quanto a politica rivoluzionaria, come sintetizzato brillantemente da Lenin nel 1913, l’Europa era arretrata e l’Asia avanzata. L’indipendenza del terzo mondo e le rivoluzioni socialiste e, di conseguenza, l’indebolimento dell’imperialismo, ovviamente avrebbero servito da precondizione alla rivoluzione socialista nel centro imperialista. La sinistra internazionale dagli anni dell’Internazionale Comunista all’epoca di Mao Zedong aderivano in larga parte a tale linea, sino a quando politiche analoghe a quelle della Seconda Internazionale non sono ritornate in auge nei tardi anni Settanta.

Non è anche questo paese imperialista? Le contraddizioni nella narrazione del “nuovo imperialismo”

I dibattiti sull’imperialismo hanno iniziato a svanire principalmente alla fine degli anni Settanta, ma sono riemersi sin dall’inizio del XXI secolo, specialmente considerata l’attuale crisi economica globale. Importanti ricerche circa il tardo imperialismo, o l’imperialismo dell’arbitraggio globale del lavoro nel contesto del capitale monopolistico-finanziario generalizzato, sono state pubblicate recentemente da Samir Amin, John Smith, Utsa patnaik e Intan Suwandi [48]. Numerose influenti figure della sinistra, come Hardt, Negri e Harvey, tuttavia, continuano a riprodurre la vecchia geopolitica conservatrice riconfezionata nelle discussioni sul “nuovo imperialismo”.

Ad esempio, nel loro libro Impero, Hardt e Negri hanno sostenuto che l’imperialismo in realtà costituisce un limite per il capitale, il quale dovrà infine andare oltre tale barriera [49]. Questa argomentazione è essenzialmente una versione aggiornata della tesi Bernstein/Warren/Brenner, la quale suggerisce che il capitalismo è andato oltre la fase dell’imperialismo. Quest’ultimo viene rimpiazzato dall’Impero, inteso come un capitalismo mondiale orizzontale, decentralizzato e deterritorializzato [50]. Come affermato da John Bellamy Foster, il volume di Hardt e Negri rappresenta una versione di sinistra della narrazione sulla “fine della storia”, in cui viene impacchettata la politica estera USA in termini marxisti e postmoderni [51].

Hardt e Negri, a differenza di Warren, non basano le loro conclusioni su evidenze empiriche. In una parte del libro, hanno respinto la teoria dell’imperialismo reinterpretando il dibattito tra Lenin e Kautsky svoltosi negli anni Dieci, sostenendo erroneamente la tesi dell’ultraimperialismo avanzata dal secondo era molto più in linea con l’opera di Marx. I due autori hanno anche affermato che Lenin, fondamentalmente, concordava analiticamente con Kautsky riguardo alla tendenza all’ultraimperialismo, sebbene pervenisse a una conclusione differente in merito a quale avrebbe dovuto essere la risposta rivoluzionaria. A detta di Hardt e Negri, quindi, la reale scelta implicita nel lavoro di Lenin era tra rivoluzione comunista globale e Impero (nuovo nome dell’ultraimperialismo) [52].

Se Lenin fosse in accordo con l’ipotesi di un futuro capitalismo mondiale stabile, allora le successive rivoluzioni sembrerebbero azioni disperate per impedire la realizzazione dell’ultraimperialismo. Quando il leader bolscevico scrisse la prefazione a L’economia mondiale e l’imperialismo di Bukharin nel 1915, non aveva ancora concluso i più decisivi dei suoi scritti sull’argomento. Dunque, Lenin stava principalmente criticando le implicazioni opportunistiche dell’ultraimperialsimo di Kautsky [53]. Pur non confutando esplicitamente la teorizzazione di una nuova fase del capitalismo dopo l’imperialismo, egli indicava in ogni caso come un simile punto di vista, in pratica, significasse allontanarsi dai problemi contemporanei. Nel 1916, quando scrisse L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, Lenin negava chiaramente la possibilità di un futuro ultraimperialistico poiché l’ineguale sviluppo capitalistico e la mutevole forza relativa impedivano qualsiasi coalizione, alleanza o impero stabili [54].

Harvey ed altri hanno prodotto una versione debole della tesi Bernstein/Warren/Brenner. Ossia, vi può essere ancora imperialismo e trasferimento del surplus dalla periferia al centro, ma quest’ultimo o sta costantemente reclutando nuovi membri, o i suoi rapporti con la periferia possono essere ribaltati grazie allo sviluppo capitalistico. Per esempio, Harvey ritiene che il drenaggio netto di ricchezza dall’Oriente verso l’Occidente sia stato in larga parte invertito negli ultimi decenni [55]. Basandosi sul proprio lavoro dedicato a supersfruttamento e imperialismo, John Smith avanza una potente critica della negazione dell’imperialismo da parte di Harvey [56]. Quest’ultimo, nella sua replica, considera la tradizionale (fissa e rigida) teoria dell’imperialismo marxiana inadeguata a comprendere la complessità del capitalismo [57]. Tuttavia, il metodo proposto da Harvey in sostanza tratta il surplus commerciale e un’accelerata crescita del prodotto interno lordo come prove dell’imperialismo. Ciò alquanto superficiale e riduttivo, poiché l’imperialismo non è dato da crescita o aumento delle esportazioni, ma dal rapporto tra centro e resto del mondo. Come è ben noto, in alcuni periodi, le colonie o le periferie possono registrare ampi surplus derivanti dal commercio, come nel caso della Giamaica a causa della schiavitù. In termini di tassi di crescita del reddito, tra il 1850 e il 1900, paesi come Polonia e Cile mantenevano un tasso di crescita intorno al 2 percento del prodotto interno lordo, quasi il 100 percento superiore a quello britannico o francese nel corso di questa prima fase imperialista [58].

Harvey definisce l’imperialismo come la fusione contraddittoria tra un progetto politico su base territoriale e l’espansione del capitalismo nello spazio e nel tempo. La prima parte fa riferimento a una logica astratta e astorica, mentre la seconda implica una visione diffusionista del capitalismo. Senza alcuna menzione al rapporto centro-periferia, o al trasferimento di surplus, il capitalismo fluido in un mondo piatto, nell’interpretazione fornita da Harvey di ciò che definisce nuovo imperialismo, è praticamente la stessa cosa intesa da Warren, Brenner e dai teorici della Seconda internazionale [59]. Proprio a causa di questo punto di partenza, risulta facile ad Harvey trattare qualsiasi cambiamento geografico nelle attività industriali quale mutamento del centro dell’imperialismo. Per esempio, egli parla ormai dell’Asia orientale come forza imperialista in ascesa, ma, sottolinea Smith, in scritti precedenti Harvey discuteva già di spostamento del potere verso i cosiddetti paesi di recente industrializzazione come India, Egitto e Ungheria [60].

Molte di queste discussioni (comprese quelle di Harvey) si riferiscono, esplicitamente o implicitamente, alla Cina come potenza imperialista in ascesa, persino rivaleggiante con gli Stati Uniti secondo alcuni resoconti. È divenuto un qualcosa bipartisan, in voga tra conservatori e liberali, posare contro il presunto imperialismo cinese. Fatto interessante, anche il Dipartimento di Stato USA insiste nelle sue dichiarazioni ufficiali sull’imperialismo cinese [61]. Un consenso peculiare, anch’esso frutto della confusione e distorsione circa la questione dell’imperialismo diffusa sin dagli anni Settanta.

Esaminiamo il caso della Cina più da vicino. L’imperialismo, in ultima analisi, comporta un trasferimento di surplus dalla periferia al centro imperialista. Malgrado la sua rapida crescita, la Cina non si è trovata nella posizione di estrarre un simile profitto. In uno studio esaustivo, Minqi Li fa presente che, sebbene la Cina abbia sviluppato un rapporto di sfruttamento con alcuni esportatori di materie prime, nel complesso, continua a trasferire una quota maggiore di plusvalore ai paesi del centro, nel contesto del sistema capitalistico mondiale, rispetto a quanto ne riceve dalla periferia [62]. La Cina, per tanto, può essere descritta più adeguatamente come un paese semiperiferico nel sistema capitalistico mondiale.

In quanto tale, la Cina ha giocato un ruolo prevalentemente complementare, più che competitivo, in relazione al centro imperialista. In termini di esportazioni, compete sopratutto con paesi a basso reddito. I lavoratori in Cina guadagnano molto meno dei loro omologhi statunitensi con competenze simili, pur essendosi tale differenza ridotta. Basandosi sul World Input-Output Database, Suwandi, R. Jamil Jonna e Foster hanno dimostrato come il costo unitario del lavoro cinese, tra il 1995 e il 2014, sia rimasto intorno al 40 percento di quello USA, nonostante qualche moderato incremento negli ultimi anni [63]. Una differenza che ha funzionato da base per l’arbitraggio globale del lavoro e dello scambio ineguale.

Si può anche guardare all’esportazione di capitali cinese. Gli investimenti diretti esteri della Cina come percentuale di quelli lordi sono stati 1,9 percento nel 2019, mentre la media mondiale è stata 6 percento [64]. La maggior parte di questi investimenti è andata a Hong Kong e in alcuni paradisi fiscali, sia come fuga di capitali o riconfezionati come capitali esteri per poi rientrare nella Cina continentale. Sebbene la Cina abbia nel corso degli anni accumulato enormi attività all’estero, per il 2018 circa la metà sono riserve estere, le quali costituiscono fondamentalmente il tributo informale del paese all’imperialismo statunitense tramite pagamento per il “privilegio di signoraggio” di quest’ultimo [65].

Sarebbe possibile argomentare che, sebbene la Cina non sia imperialista in questo momento, potrebbe diventarlo. Un simile punto di vista confiderebbe eccessivamente nella capacità dell’imperialismo ad assorbire una così ampia popolazione nel suo centro. Come evidenzia Li, un ipotetico imperialismo cinese significa un drammatico incremento nel trasferimento di surplus dalla periferia, un trasferimento che è inverosimile sia possibile, economicamente ed ecologicamente [66].

In massima parte, le élite cinesi sono coscienti di aver beneficiato immensamente dall’attuale divisione del lavoro nell’economia globale, oltre ad auspicare fermamente il mantenimento dello status quo [67]. Tale consenso fra le élite del paese, in alcuni casi, le rende ancor più assidue di altri nel difendere l’ordine mondiale a guida USA.

Riassumendo, due recenti versioni della tesi Bernstein/Warren/Brenner – popolarizzata da Hardt, Negri e Harvey – non sono in grado di fornire una migliore comprensione del capitalismo globale. Con queste teorie, le lotte antimperialiste si disciolgono in rivalità inter-imperialiste. Fatto ancor più rilevante, sono il segno di un revival delle politiche della Seconda Internazionale, le quali hanno costituito la base del pensiero di sinistra e socialdemocratico a partire dal XIX secolo.

La Seconda Internazionale colpisce ancora

Sostenere che alcuni paesi non sono imperialisti non è necessariamente una difesa dello status quo o dei rapporti sociali in essi vigenti. Significa semmai affermare che i trasferimenti di surplus e lo sfruttamento imperialista approfondiscono le contraddizioni in tali paesi. Anche il soddisfacimento di bisogni fondamentali come salute e istruzione dei lavoratori richiederebbe una svolta socialista. Alcuni paesi del terzo mondo – specialmente quelli con classi dirigenti deboli e più incompetenti, così come quelli con una solida eredità rivoluzionaria – possono costituire dei potenziali anelli deboli nel sistema imperialista contemporaneo. In questi luoghi, le lotte dei popoli contro l’imperialismo USA sono reali e potenzialmente rivoluzionarie.

Quando a sinistra si nega o si rinuncia alla teoria marxista dell’imperialismo, il capitalismo appare come un vibrante sistema in evoluzione e senza fine invece che caratterizzato da decadenza e parassitismo. In tal modo, si diviene incapaci di vedere il potenziale rivoluzionario in molta parte del mondo. Poiché il capitalismo sembra invincibile, mentre socialismo e comunismo paiono completamente fuori portata, non è sorprendente che le politiche secondinternazionaliste permeino questa generale atmosfera di disillusione. Politiche secondinternazionaliste contemporanee che prevedono due linee di pensiero complementari. Prima, data la longevità del capitalismo, si argomenta che il migliore scenario per il mondo consiste nell’avere un capitalismo migliore. In un simile contesto, migliore si riferisce spesso a misure come la libertà di assemblea, di stampa, il sistema elettorale multipartitico, la sicurezza della proprietà privata e altri elementi della società borghese solitamente presenti nel centro imperialista. Quando il progresso viene (ancora) definito come diffusione e imitazione del capitalismo degli Stati Uniti e dell’Europa occidentale, i “progressisti” uniscono subito le proprie forze coi governi imperialisti nei loro attacchi ai paesi periferici e semiperiferici. Mentre i teorici della Seconda internazionale non si opponevano per principio a colonialismo e imperialismo, i liberal contemporanei non si oppongono per principio a sanzioni e operazioni di cambio di regime nel terzo mondo. Per molti di questi autori, che non di rado si proclamano marxisti, la preoccupazione primaria non è il rovesciamento del capitalismo, ma disfarsi del cosiddetto capitalismo autoritario, locuzione recente per indicare le società “non civilizzate”.

La seconda linea delle politiche secondinternazionaliste si concentra sulla questione dell’imperialismo. Se alcuni autori collocano facilmente la Cina nel centro imperialista, l’imperialismo come fase del capitalismo sicuramente appare come un incubo senza fine. Poiché non vi è alcuna reale alternativa, tanto vale scegliere una versione migliore dell’incubo. Proprio come Bernstein, il quale argomentava a favore della distinzione tra un imperialismo buono e uno cattivo, teorici contemporanei come Harvey invocano un imperialismo migliore e riformato.

Harvey dunque sostiene che, sebbene vi siano soluzioni più radicali, la costruzione di un nuovo New Deal a guida statunitense ed europea, sia a livello interno che internazionale, è quasi certamente un obiettivo di lotta per ora sufficiente. A tal proposito, egli si spinge persino a giustificare “un ritorno a un New Deal dell’imperialismo più benevolo, cui si perviene attraverso il tipo di coalizione di forze capitalistiche previsto molto tempo fa da Kautsky” [68]. A detta di Harvey, un simile New Deal dell’imperialismo sarebbe presuntivamente più benevolo di quello maligno offerto dai neoconservatori.

Il conservatorismo di Harvey si è andato accrescendo, non è quindi una coincidenza che egli abbia espresso un punto di vista particolarmente reazionario in un testo del 2020. Scritto nel quale afferma che il capitalismo è “too big to fail”, così spiegandosi:

se il flusso del capitale si interrompesse per un periodo prolungato, forse due terzi della popolazione mondiale nel giro di poche settimane sarebbero a rischio di morte per inedia, senza combustibili né illuminazione, impossibilitati a muoversi e privati di quasi tutta la capacità di riprodurre efficacemente le loro condizioni di esistenza. Ora non possiamo permetterci alcun tipo di attacco continuo e prolungato alla circolazione del capitale, o un suo sconvolgimento, anche se le forme più oltraggiose di accumulazione fossero strettamente limitate. Il tipo di fantasia che potevano nutrire i rivoluzionari d’altri tempi – cioè che il capitalismo si potesse distruggere e abbattere in una notte e che qualcosa di completamente diverso si potesse immediatamente ricostruire sulle sue ceneri – oggi sarebbe del tutto impossibile [69]

Con questo tipo di pensiero dominante tra liberal ed esponenti della sinistra, la possibile resistenza interna allo stato imperialista USA è ridotta. Tutto ciò risulta particolarmente illuminante riguardo all’attuale conflitto tra Stati Uniti e Cina. L’idea dell’ascesa di quest’ultima, come paese imperialista (eppure non del tutto civilizzato), curiosamente soddisfa diversi gruppi tanto in Cina che negli USA. Per anni, i media nazionalisti nella prima hanno vagheggiato un paese potente nel tentativo di ridurre la militanza tra i lavoratori. Molti a sinistra in Cina sono fortemente critici rispetto a tali affermazioni nazionaliste. Allo stesso tempo, il mainstream statunitense e la destra hanno propagandato con successo l’immagine di una Cina imperialista. Facendo leva su una ben radicata storia di razzismo e anticomunismo, si raggiunge l’obiettivo di fare del paese asiatico un capro espiatorio e di corrompere la classe lavoratrice USA. Persino osservatori della sinistra hanno acriticamente sostenuto che la Cina è oramai divenuta il nemico numero uno della classe operaia globale. Stiamo dunque assistendo alla formazione di una sacra alleanza negli Stati Uniti imperialisti dominata dalle politiche reazionarie secondinternazionaliste.

Prabhat Patnaik ha messo in guardia sul fatto che un arretramento rispetto alle analisi dell’imperialismo gioverebbe solo al rafforzamento della destra, sia nei paesi del centro che del Sud globale, agevolando il riprodursi di movimenti razzisti, fondamentalisti e xenofobici. Spunti di grande profondità, tanto più rilevanti con l’ingresso negli anni Venti del nuovo millennio.

La sinistra (occidentale) nel centro imperialista si trova a un bivio storico [70]. Senza riconnettersi alla tradizione antimperialista, in assenza di un’accurata analisi dell’imperialismo così come sviluppatosi nell’epoca neoliberista, è probabile un’ulteriore ritirata di questa stessa sinistra dal suo passato rivoluzionario nei decenni a venire. In ogni caso, il dilemma tra seguire le tracce della Seconda Internazionale, o la tradizione dell’ultimo Marx, di Lenin e di Mao, è per tutti noi una questione vitale.

Note

- Prabhat Patnaik, “Whatever Happend to Imperialism” https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-042-06-1990-10_1, Monthly Review 42, N. 6, novembre 1990, pp. 1-7.

- Paul Baran, The Political Econmy of Growth https://monthlyreview.org/product/political_economy_of_growth/, Monthly Review Press, 1957; Andre Gunder Frank, The Development of Underdevelopment, Monthly review Press, 1966; Harry Magdoff, L’età dell’imperialismo, Dedalo Libri, 1971; Arghiri Emmanuel, Lo scambio ineguale, Einaudi, 1972; Samir Amin, L’accumulazione su scala mondiale, Jaca Book, 1971; Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy, Cambridge University Press, 1979; Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Verso, 2018.

- Patnaik, “Whatever Happend to Imperialism”.

- Bill Warren, “Imperialism and Capitalist Industrialization, New Left Review 81, 1973.

- Arghiri Emmanuel, “Myths of Development Versus Myths of Underdevelopement”, New Left Review 85, 1974, pp. 61-82.

- Philip McMichael, James Petras e Rober Rhodes, “Imperialism and the Contraddictions of Development”, New Left Review 85, 1974, pp. 83-104.

- David Slater, “On Development Theory and the Warren Thesis: Arguments Against the Predominance of Economism”, Environment and Planning D: Society and Space 5 no. 3, 1987, pp. 263-82.

- Robert Brenner, “The Origind of Capitalist Developement: A Critique of Neo-Smithian Marxism”, New Left Review 104, 1977.

- Paul Sweezy e Maurice Dobb, in Guido Bolaffi (a cura di) La transizione dal feudalesimo al capitalismo, La nuova sinistra-Edizioni Savelli, 1973, pp. 19-58, 93-104.

- Sweezy, in Bolaffi, 1973, p. 97.

- Rodney Hilton, in Bolaffi, 1973, pp. 105-115.

- Louis Proyect sostiene che Brenner era vagamente affiliato al marxismo analitico. Si veda l’utilissima discussione della tesi di Brenner, nonché del contesto politico in cui è maturata, nella sua pagina web, disponibile su columbia.edu.

- Paul Sweezy, “Comment on Brenner”, New Left Review 108, 1978, pp. 94-95.

- James Blaut, Robert Brenner in the Tunnel of Time, Antipode 26, no. 4, 1994, pp. 351-74.

- Robert Denmark e Kenneth Thomas, “The Brenner-Wallerstein Debate”, International Studies Quarterly 32, no.1, 1988, pp. 47-65.

- Blaut, “Robert Brenner in the Tunnel of Time”.

- Kenneth Pomernaz, La grande divergenza. La Cina, l’Europa e la nascita dell’economia mondiale moderna, Il Mulino, 2012.

- Si veda, per esempio, Robert Brenner, “Struttura di classe agraria e sviluppo economico nell’Europa preindustriale”, in T. H. Aston e C. H. Philpin (a cura di ) Il dibattito Brenner. Agricoltura e sviluppo economico nell’Europa preindustriale, Einaudi, 1989, pp. 13-71. Questo genere di argomento non è singolare nei testi razzisti ed eurocentrici. Ad esempio, si veda Qamrul Ashraf e Oded Galor, “The ‘Out of Africa’ Hypothesis, Human Genetic Diversity, and Comparative Economic Development”, American Economic Review 103, no. 1, 2013, pp. 1-46. Vi si segue la medesima formula, solo rimpiazzando la lotta di classe con la diversità genetica. Un eccesso di quest’ultima (gli africani) significa meno fiducia, troppo poca (i nativi americani) vuol dire meno innovazione. Solo gli eurasiatici, col giusto grado di diversità genetica, prosegue l’argomentazione, sono riusciti a guidare il mondo.

- Blaut, “Robert Brenner in the Tunnel of time”.

- Denmark e Thomas, “The Brenner-Wallerstein Debate”.

- Slater, “On Development Theory and the Warren Thesis”.

- https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1848/manifesto/mpc-1c.htm.

- https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1853/india.htm.

- I. Lenin, “L’opportunismo e il fallimento della II Internazionale”, in Opere complete, vol. XXII, Editori Riuniti, 1966, p. 114.

- Kevin Anderson, Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies, University of Chicago Press, 2010. Tra gli studiosi che hanno presentato la stessa tesi di Anderson, si veda: Horace B. Davis, Nationalism and Socialism https://monthlyreview.org/product/nationalism_and_socialism/, Monthly review Press, 1967, pp. 59-73; Earl Ofari, “Marxism, Nationalism and Black Liberation” https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-022-10-1971-03_2, Monthly Review 22, no. 10 marzo 1971, pp. 18-34 (trad. it. in Montlhy Review, Edizione italiana, Edizioni Dedalo, no. 5 maggio 1971, pp. 16-11); Kenzo Mohri, “Marx and Underdevelopment” https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-030-11-1979-04_4, Monthly Review 35, no. 11 aprile 1979, pp. 32-42 (trad it. In Monthly Review, Edizione italiana, Edizioni Dedalo, no. 7-8 luglio-agosto 1979, pp. 17-20); Sumit Kumar Gosh, “Marx on India” https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-035-08-1984-01_5, Monthly Review 35, no. 8 gennaio 1984, pp. 39-53; John Bellamy Foster, “Marx and Internationalism” https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-052-03-2000-07_2, Monthly Review 52, no. 3 luglio-agosto 2000, pp. 11-22.

- https://francosenia.blogspot.com/2013/07/la-lettera-dimenticata.html.

- https://www.marx-karl.com/2019/08/lettera-di-engels-a-kautsky-del-12-settembre-1882/.

- https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1885/lega-com.htm.

- https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1885/lega-com.htm.

- https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1870/vogt.htm.

- https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1845/situazione/index.htm.

- Non essendo riuscito a reperire la traduzione italiana di questa lettera (contenuta in Friedrich Engels, Lettere: aprile 1883 – dicembre1887, edizioni Lotta comunista, 2009, p. 43) quella proposta e mia [n.d.t].

- Ivi.

- I. Lenin, “Il Congresso internazionale socialista di Stoccarda”, in Opere complete, vol. XIII, Editori Riunti, 1965, p. 76.

- Roger Fletcher, Revisionism and Empire: Socialist Imperialism in Germany 1897-1914, George Allen & Unwin, p. 14.

- Carl Schorske, German Social Democracy, 1905-1917: The Development of the Great Schism, Hrvard University Press, pp. 15, 26-27.

- Fletcher, Revisionism and Empire, p. 28.

- Fletcher, Revisionism and Empire, pp. 30-34; John Short, “Everyman’s Colonial Library: Imperialism and Working-Class Readers in Leipzig”, German History 21, no. 4 2003, pp. 445-75.

- Fletcher, Revisionism and Empire, p. 155.

- Fletcher, Revisionism and Empire, p. 157.

- Lenin, “Il Congresso internazionale socialista di Stoccarda”.

- Lenin, “Il Congresso internazionale socialista di Stoccarda”.

- Lenin, “Il Congresso internazionale socialista di Stoccarda”; Schorske, German Social Democracy, p. 84.

- Schorske, German Social Democracy, p. 84.

- Lenin, “Il Congresso internazionale socialista di Stoccarda”.

- Schorske, German Social Democracy, p. 85.

- Schorske, German Social Democracy, pp. 84-85.

- Samir Amin, Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and Marx law of Value, Monthly Review Press, 2018; Utsa Patnaik e Prabhat Patnaik, A Theory of ImperialismI, Columbia University Press, 2016; John Smith, Imperialism in the Twenty-First Century, Monthly Review Press, 2016; Intan Suwandi, Value chains: The New Economic Imperialism, Monthly Review Press, 2019.

- Antonio Negri e Michale Hardt, Impero, BUR Biblioteca universale Rizzoli, 2013.

- Hardt e Negri, Impero.

- Jon Bellamy Foster, “Late imperialism: Fifty Years After harry Magdoff’s The Age of Imperialism” https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-071-03-2019-07_1, Monthly Review 71, no. 3 luglio-agosto 2019, pp. 1-19.

- Hardt e Negri, Impero.

- I. Lenin, Prefazione all’opuscolo di Bukharin L’economia mondiale e l’imperialismo, in Opere complete, vol. XXII, Editori Riuniti, 1966, pp. 107-112.

- I. Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, in Opere complete, vol. XXII, Editori Riuniti, 1966, pp. 186-303.

- https://traduzionimarxiste.wordpress.com/2018/04/28/le-realta-sul-terreno-replica-di-david-harvey-a-john-smith/.

- Smith, Imperialism in the Twenty-First Century; https://traduzionimarxiste.wordpress.com/2018/04/28/come-david-harvey-nega-limperialismo/.

- https://traduzionimarxiste.wordpress.com/2018/04/28/le-realta-sul-terreno-replica-di-david-harvey-a-john-smith/.

- Calcolato a partire dal Maddison Project Database. Si veda Juta Bolt, Robert Inklaar, Herman de Jong e Jan Luiten van Zanden, “Rebasing ‘Maddison’: New Income Comparisons and the Shape of Long-Run Economic Development” https://www.rug.nl/ggdc/html_publications/memorandum/gd174.pdf, Groningen Growth and Development Centre Research Memorandum 174, University of Groningen, gennaio 2018.

- David Harvey, La guerra perpetua. Analisi del nuovo imperialismo, Il Saggiatore, 2006, p. 31.

- https://traduzionimarxiste.wordpress.com/2018/04/28/come-david-harvey-nega-limperialismo/.

- Si veda ad esempio, “Secretary Michael R. Pompeo at a Press Availability” https://www.state.gov/404, U.S. Department of State, 15 luglio 2020.

- Minqi Li, “China: Imperialism or Semi-Periphery?”, working paper, Department of Economics, University of Utah, 2020.

- Intan Suwandi, R. Jami Jonna e John Bellamy Foster, “Global Commodity Chains and the New imperialism” https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-070-10-2019-03_1, Monthly Review 70, no. 10 2019, pp. 1-24.

- La fonte di questi dati e il World Investment Report 2020, Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, unctad.org.

- Li, “China”.

- Li, “China”.

- Così la Cina è divenuta in anni recenti una paladina della globalizzazione. Lo stato cinese talvolta persino predica agli stessi Stati Uniti i benefici dell’attuale mondo a guida USA. Si veda ad esempio, 乐玉成,人民日报人民要论:牢牢把握中美关系发展的正确方向 http://opinion.people.com.cn/n1/2020/0907/c1003-31851185.html, People’s Daily, 7 settembre, 2020.

- Harvey, La guerra perpetua. Analisi del nuovo imperialismo, pp. 171-2.

- David Harvey, Cronache anticapitaliste. Guida alla lotta di classe per il XXI secolo, Feltrinelli, 2020, consultato in ebook, ISBN 9788858842850.

- I socialisti nella periferia e semiperiferia si trovano anch’essi di fronte a sfide importanti, meritevoli di una discussione a parte.

*Zhun Xu e professore associato di economia al John Jay College, City University di New York e Howard University. L’autore desidera ringraziare Minqi Li, Yaozu Zhang, Yng Chen, Zhongjin Li, Barbara Foley, Corinna Mullin, Anthony O’Brien, Immanuel Ness, Dan Wang, Stuart Davis, Hairong Yan, Han Cheng e Salvatore Angel-Di Mauro.

https://monthlyreview.org/2021/03/01/the-ideology-of-late-imperialism/